1994年美国杂《Charisma》访问包牧师 |

中国家庭教会的手抄圣经 |

80年代包牧师与内地信徒一同上路 |

80年代包牧师为家庭教会领袖祈求圣灵充满 |

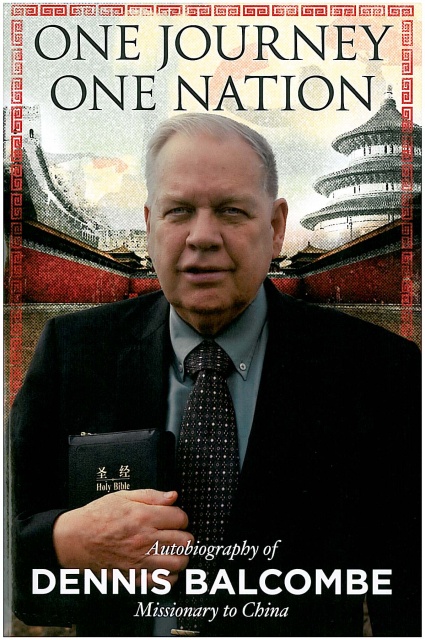

包牧师自传《One Journey One Nation》,2011年出版 |

包牧师家庭合照 |

文◎包德宁(Dennis Balcombe)

译◎程灏年

1978年1月的首个星期,我们初次察觉到转变正在发生。我们从报章得悉,由国家经营的中国旅行社正举办开放给外宾(洋人)参加的国内旅行团。我是参加该团的首批旅客之一,同月的第二个星期我就首次踏足了中国。

这诚然是一趟难忘之旅。我们从香港中央火车站乘车到边境,跨境进入中国后,再于深圳转乘中国火车前往广州──沿路的第二大城市。受文化大革命及共产党政策影响,当时的中国既贫穷又落后,男人们大都穿着蓝或灰色的工人服,女人们蓄短发、不化妆,打扮与男人们相去不远,配戴手表的人屈指可算,其他珠宝首饰更是非常罕见。食物和衣服都要配给,仍然经营的餐厅寥寥可数,而且只在早、午、晚餐的指定时间营业。大部分人都在大型的国营百货公司购物,私营商店和业务的数目少得可怜。

一所中国旅行社带着我所参与的官方旅行团参观公社、医院、学校及工厂,共产党领袖宣扬共产党带领中国脱贫的初步成就,将贫困归咎前国民政府的管治。他们又随即否认四人帮政策带来的祸害,以及文化大革命下的残酷镇压,更忙不迭强调中国正实行门户开放政策。

我们一行二十多个西方人走在街上,衣衫色彩斑斓,梳着各式时髦发型,颈上挂著照相机,沿途走访公园、百货公司,所到之处都引来大批围观者。过去三十年,他们不曾见过像我们这样的人。

仗着自己能操流利广东话(我们到达的首个城市──广州的方言),我与一些群众开始了对话。我身后挂著的巨型海报写着“打倒美帝”,于是我请他们说说对美国人的看法。人群中有人喊道︰“那不过是政府的文宣,我们从来都不相信的!我们知道美国人为帮助我们脱离日军管治,牺牲了性命,我们爱所有外国人,特别是美国人。”他的回应是我始料不及的,当下我惊呆了。那时我开始明白,虽然中国在政治上封锁了三十年,但人民的心仍是开放的。

经过多年等待终于能踏足中国,我当然不会放过任何一个分享信仰的机会。我接触的许多中国人都告诉我,他们在某处认识一些基督徒,又知道一些曾经开放的教会(宗教事务局一直到1979年才重新开放三自爱国教会/委员会)。我不知道怎样可以接触到国内的基督徒,连哪里可找到他们都不知道。

我在1978年再造访了中国几次,但却不知从何入手,只好不断求问主我应该参与当地的哪些事工。最后,我向教会内的林西门(Simon Lam)弟兄请教。他曾经游泳从中国逃到香港,现在加州卡斯特罗谷一所华人教会当牧师。我问他是否认识任何一间中国教会。

虽然西门的父母都是信徒,但他逃离中国时,却从未上过教会。即使我们谈话的时候,他的父亲正居于广州,也不敢参与任何基督徒聚会。连番查问下,我发现国内其实有许多基督徒,他们对圣经的需求极大。我更获悉广西省(广东省隔邻)某处有40,000个基督徒定期在不同的家庭教会聚集,但他们仅共同拥有一本完整的圣经。

我终于知道自己当作什么了。我随即通知美国及全球教会以下信息︰“中国现在开放了。我们不知道她何时会再封闭。信徒对圣经的需要极其迫切。请到香港来支持我们将圣经送进中国。”

那时候,并没有为外国人而设的入境海关关口,只消数月,就有上百个外国信徒蜂拥而至,将圣经带进中国,每月如是。从那时起直到1981年、政府终于成立为外国旅客而设的海关关卡为止,成千上万的圣经已运送到广州,透过家庭教会的网络系统,消息瞬间广传,每天都有全国各地的家庭教会领袖来到广州取圣经,然后再转运至所属教会。

早至1979年,我已与全国主要家庭教会运动的许多领袖见过面,他们也希望我探访他们在郊区的教会,然而,这对他们而言太危险了,我也不可能这样做。在那个年代,外国人要进中国只能透过两个方法︰参加有组织的旅行团,或申请商务签证。此外,只有少数大城市是对外开放的,每到一个城市我们都要再个别申请签证。我们必须登记入住国家许可的酒店,也就是说,当我们离开中国,他们就很轻易地查出我们每晚住在什么地方,因为所有资料都登记在案了。

由于上述种种限制,多年来我们只能在国家允许进入的大城市内,相约家庭教会领袖于酒店房间或餐厅会面,包括北京、上海、昆明及西安。我也从世界各地邀请了一些关键的外籍牧师和教会领袖同行,听到信徒们的见证,我们既激动,又感到挑战重重。

他们最经常问我的问题是︰“为什么你并没有带领一所大教会、大机构,或是富有而具影响力的西方教会?为什么你只是香港一所普通教会的牧师?为什么你每个月都给我们送上万本圣经?为什么?”

我对他们说︰“是的,我只是个普通人,我们的教会也没什么特别。但我们都被圣灵充满,信心满满,操练祷告与禁食,也认识世界上许多被圣灵充满的教会。当我分享你的需要,他们就纷纷速递圣经过来,或汇款让我们去买圣经。”

他们回应道︰“我们都听说过圣灵的洗,也认识有相关经验的人,但却没接受过这方面的教导。”(他们大都受教于一个福音派宣教机构──戴德生所创办的中国内地会。)我们在酒店房间、餐厅为许多领袖祈祷,他们都接受了圣灵的洗,又把恩膏带回他们所属的河南、安徽、山东、浙江等省份的教会。因着这些突破,我们开始能毫无拦阻地前往其他城市,虽然人们常常警告我,基督徒宣教士深入乡郊地区是非常危险的。

即便如此,在八十年代中期,河南的基督徒仍冒着风险邀请我参加他们的工人训练聚会。我乘坐由广州至郑州(河南省会)的火车,在傍晚到达当地。我们租用了一辆车子往南部进发,大约凌晨三时到步。那时候,郊区是没有电力供应的,我们在黑暗中穿越不同的村子,徒步走了一个小时,最终到达聚会的地方。我们所经过的村子都只能用灯笼来照明,但人们殷切祷告的声音(而非鸡鸣犬吠)却令我讶异非常。

穿过大庭院的闸门,我看见上百名农民模样的牧者跪在地上,迫切地代祷呼喊,流泪不已。他们随即把我带到一座建筑物内──就是一个被改作聚会地点的小型住宅。那里坐着最少两百人,他们全都挤进一个小房间里去,挤得密不透风,还有许多人站在外头。

“这个聚会有多少人?”他们的答案令我大为震惊︰这一次来了约800个牧者,代表着400间教会,每所教会只能派两名牧师来参加。那些教会一般都有数百名会众,换句话说,他们正代表着逾100,000基督徒。很大部分的会众都无法挤进房间,只能挨紧开着的门窗听我讲道。

早上六时三十分。经过两小时的火热祷告后,他们邀请我分享。

“我要讲多久?”我问道,心里想着跟大家打个招呼或分享几分钟的见证。

“不,不是几分钟。”他们纠正我,“现在是早上六时三十分,我们早上八时会吃早餐,正午十二时吃中餐,傍晚六时吃晚餐。聚会大约在晚上九时三十分或十时结束。吃饭的时间不会超过三十到四十五分钟,希望你在其余时间来服事我们。我们会聚集一连三天,之后三天会到另一区域。接下来两星期的行程,我们都替你安排好了。”

我根本没预备要这样服事。没有笔记,没有照相机,没有书本,什么都没有──只有圣经。但当我起来分享,圣灵的恩膏就临到,圣经一下活起来了,要我每天对着800人分享十小时也毫无难度。每两三小时我会小休一下,唱一首诗歌,我也会去为领袖们祈祷,让他们被圣灵充满。

部分领袖对我就圣灵的教导和神作工时所发生的事情有些保留。宣教士教导他们,自从使徒在第一世纪离世,圣灵的恩赐就终止了。另一方面,他们在自己的事工中见证了许多神迹奇事,因此也颇能接受神在今天仍分赐方言给人。当数百人一起说方言、跳舞、哭泣、呼喊或跌倒的时候,有些领袖给吓到了。有些时候,他们会唱首诗歌,尝试终止所发生的事,但并不成功。我们都知道当神开始在聚会中工作,没有人能使 停下来的!

只消几个月,反对的声音都消失了,不但如此,这班河南牧师更安排我到全国各地分享相同的信息。为什么?当他们领受圣灵的洗,勇气和胆量临到他们,神迹奇事随着讲道发生,对这个信息开放的群体都经历大复兴,各处的人数都以倍数增长。

我一直这样到处服事直到1995年5月,中国政府撤销我的签证七年之久。整整七年时间,我无法再踏足中国。然而,当地的事工仍然向前迈进,其他人(包括我们在香港的教会和海外访客)持续地进去,千万本圣经仍然不断地派发出去。到了2003年1月,我的签证被更新了,由那天起直到如今我依然维持着相同的服事。最显著的分别是,除了家庭教会外,现在我也服事好些官方的三自爱国教会/委员会。他们同样渴望复兴和圣灵。

过去四十二年在香港、三十三年在中国的服事是一份莫大的福气。这是一个伟大的国家,中国人既亲切又精采,能在他们中间事奉主,实在是我的恩宠。

你们岂不说“到收割的时候还有四个月”吗?我告诉你们,举目向田观看,庄稼巳经熟了,可以收割了。(约四35,新标点和合本)

于是对门徒说︰“要收的庄稼多,做工的人少。所以,你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。”(太九37-38,新标点和合本)

(蒙包德宁牧师授权,摘录自《One Journey One Nation》,2011年出版)

——————————————–

包德宁牧师在16岁领受到中国宣教的呼召,1969年离开美国到香港,中国70年代末开始向西方开放之时,成为首批进入国内的宣教士之一。他与太太居于香港,有一子一女,和两个外孙。